关注:246 发表时间:2024/02/29

来源:四极高分子材料

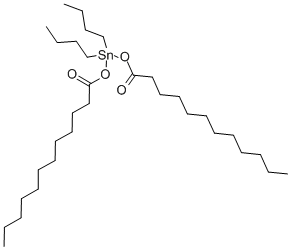

如果一个东西被称为“有机X”,那这个X正常状态下肯定是个无机物质,比如PU里常用的有机锡,就是锡直接连上烷基的结构。

接上烷基之后,能把无机物变成液体,并且能和有机物很好的互溶,还能保留原有无机物的一些特性,是一种一举多得的方案。类似的例子还有燃烧弹里的三丁基铝,以前汽油里的四乙基铅,以及能穿过手套和皮肤要人命的二甲基汞等等。

但硅这个东西,不管什么状态都属于比较惰性的材料,除非是和非常活泼的元素结合,比如氟和氯。所以就算某些硅化合物的性质活泼,也不是硅的问题,而是受其他因素的影响。但硅和烷基结合之后的硅烷,化学性质基本就跟没有硅的纯烷烃差不多,所以纯粹的“四X基硅”几乎是没有任何意义的东西。

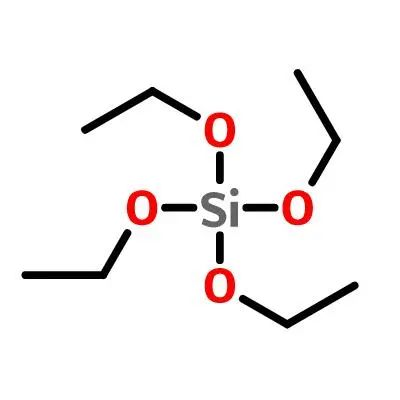

但是,在Si和C之间插上一个氧,变成烷氧基,这样就是硅氧烷,也可以叫硅酸酯,性质就完全不一样了。比如硅酸四乙酯:

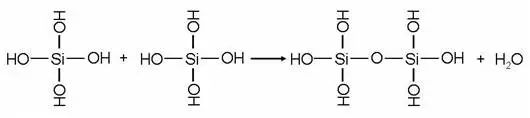

这东西是四氯化硅和乙醇反应得到的,遇到水的时候,乙醇会掉下来,水会接上去,变成四羟基硅,也就是正硅酸。而正硅酸不稳定,硅羟基之间脱水,最后就变成了二氧化硅:

这个反应的意义也有限,毕竟把Si变成沙子不需要绕这么一大圈,但是,把这个硅酸酯和上面的硅烷结合到一起,玩法就多种多样了。

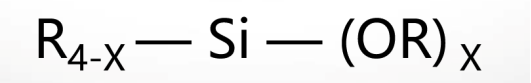

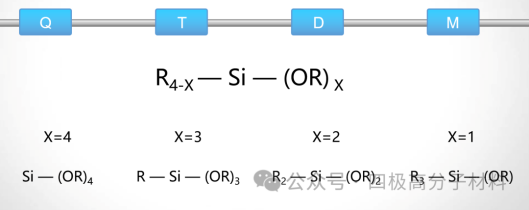

所谓结合到一起,就是一个Si上面既有烷基又有烷氧基。因为一个Si上面只能有也必须有四个键,所以烷基和烷氧基的总数是4,写成通式的话就是这样:

前面说了,X=0时候的性质和纯烷烃差不多,所以有用的结构,X就只能是1 2 3 4,而R这边就是对应的3 2 1 0

X不同数值的结构,分别有一个字母对应,X=1是M(mono),2是D(di),3是T(tri),但是4没有用tetra,而用的Q,估计是为了和3做区分。这四个字母,将来在有机硅下游产物的结构上能够简单明了的体现出来。

简单来说,两种结合之后:烷氧基,起到反应性和连接Si原子的作用;而烷基,起到修饰Si原子以及“占坑”的作用。所以X的值越大,有机硅的官能度越高,反应之后的交联度也越高。

下面分别介绍一下这四种结构:

Q:在有机硅行业里只能做交联剂;不过在一些和二氧化硅相关的合成当中,Q是必不可少的原料。

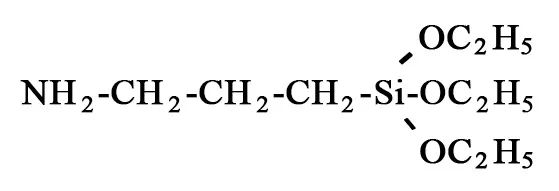

T:在有机硅行业主要是交联剂+催化剂的功能。但是在非有机硅行业,就是大名鼎鼎的偶联剂:

这个做环氧、PU和UV的都很熟,还有一种用途是用来做表面处理,严格来说不是很合适。(之所以要把有机硅弄成QTDM的分类,很大原因是因为接上去的有机物也是可以带有官能团的,所以如果简单的用几官来表示的话,上面的KH550就很难说清楚是1官还是3官)

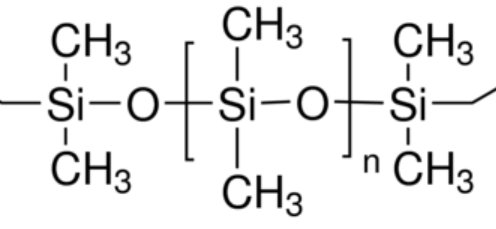

D:前面的Q是四官,T是三官,所以彼此相互反应的时候得到的都是交联结构。而到了D,因为是两官,所以相互反应就能得到高分子里常用的线性结构。最常见的结构如下:

前面说过D里面,两个是硅氧烷,另外两个是烷基,而甲基是最常见的烷基,所以上面的结构就被称为“聚二甲基硅氧烷”,英文是Poly Dimethyl Silicone,缩写是PDMS。因为大多数是以油状液体的形式存在,所以行业内称之为硅油。

硅油是有机硅行业用量占比最大的分支,变化也很多。

M:只有一个硅氧烷,所以是单官结构,除了在某些有机硅的化学反应,其他行业基本用不到。但是在矿物填料的表面处理上,效果是非常好的。

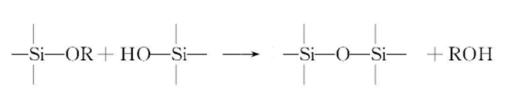

矿物填料,一般都是硅酸盐和铝酸盐之类的成分,所以表面都带有氢氧根。用硅氧烷来做表面处理,其实就是让烷氧基和氢氧根反应,脱去一分子醇后接到无机矿物的表面。(所以硅氧烷只能用来处理这种金属氧化物类的矿物质材料,金属塑料之类的无能为力)

因为这种表面处理的目的,一般是为了让无机物和高分子的亲和力更强,所以按理说用单官的M效果是远远好于三官的T,毕竟做表面处理是希望有机物基团多一些。

但是,因为M的种类不多,并且M基本都是三个纯烷烃接在Si上,所以当需要在接上有反应性的有机基团的时候,还是要用T结构的偶联剂(其实也有D结构的偶联剂,不过不多),属于无奈之举。